Телемост над бездной

Во времена холодной войны и теплого пива, 5 сентября 1982 года, советские студенты посредством космической связи впервые пообщались со своими американскими сверстниками. В калифорнийском Сан-Бернардино, близ Лос-Анджелеса, проходил рок-фестиваль «Мы», который спонсировал Стив Возняк — один из создателей персонального компьютера и соучредитель фирмы Apple. На фестивале для привлечения публики использовались гигантские (с двух-, трехэтажный дом) телеэкраны. И организаторы задумали при помощи космической телесвязи соединить экраны, установленные в разных концах Земли. В итоге космический телемост связал более 250 тысяч американцев, собравшихся на рок-фестиваль, и две сотни советских студентов в 3-й студии «Останкино». Американцы смогли послушать, в частности, Аллу Пугачеву, Надежду Бабкину с русским ансамблем, исполнявшим песню «Я за то люблю Ивана», Владимира Кузьмина с группой «Динамик», группу «Воскресение»…

Оценивая факт появления в «Останкино» в 1982 году неформальных рок-групп на сцене и неформальной публики в зале, пользователь yukor пишет в «Живом журнале»: «По тем временам подобный арт выглядел, как если бы сейчас «Пусси» завалились бы в Госдуму, спели бы свой концерт в зале заседаний при стечении лимоновцев и удальцовцев, а им бы за это ничего не было, а вовсе бы даже была трансляция на весь мир по «Раша Тудей»».

Этот телемост вошел в учебники телевизионной журналистики: «1982 — первый космический телемост Москва — Калифорния, посвященный проблеме мирного сотрудничества двух стран». Следующее значимое событие в истории телемостов произошло уже в 1986-м: «Зрительский шок вызывает трансляция американо-советского телемоста… Жанр «ток-шоу» входит в обиход, а ведущие передачи — Владимир Познер и Фил Донахью — становятся популярными». Известную фразу о том, что в СССР секса нет, учебник не приводит. Но про секс обычно узнают не из учебников.

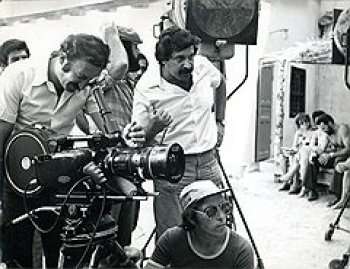

Первый телемост, который с нашей стороны организовали сценарист Иосиф Гольдин и режиссер Юлий Гусман, одни уже забыли, а другие окутывают мифами. «Огонек» попросил Юлия Гусмана поделиться воспоминаниями.

— Я возник в этой истории как калиф на час, как Золушка, которая теряет туфельку, только в конце на ней не женятся, а дают по морде туфелькой, потому что часы бьют двенадцать и карета снова превращается в тыкву.

Я сидел в главной редакции кинопрограмм Центрального телевидения, когда в кабинет ее руководителя, Нины Александровны Севрук, вошел человек, немного старше меня, невысокого роста, со шкиперской бородой. Это был Иосиф Гольдин. Человек странный, на мой взгляд, близкий к гениальности. Относился к разряду людей, которых цель не интересует, а интересует только процесс. Исповедовал принцип, сформулированный Эфросом: «Репетиция — любовь моя». Он порождал идеи, 90 процентов которых были сумасшедшими, и, как принято говорить сейчас, не был менеджером своих идей. Типа, такой Перельман.

И вот он входит в кабинет и протягивает Севрук письмо. Она читает и меняется в лице. Анатолий Добрынин, посол Советского Союза в Америке, передал председателю Гостелерадио СССР Сергею Лапину письмо с просьбой помочь в организации космического телемоста. Был конец недели, Лапин на углу страницы написал резолюцию для своих подчиненных: «Обеспечить технику и содержание» — и уехал на дачу. Севрук была одной из тех, кому высокое начальство адресовало резолюцию. Она понимает, что надо организовать первый советско-американский телемост в условиях, когда никто представления не имеет, как его делать.

У этой истории есть предыстория — как я оказался в кабинете Севрук. В 1981 году я снял картину «Не бойся, я с тобой». Увидев однажды на арене бакинского цирка Мухтарбека Кантемирова — двухметрового красавца, метателя, конника, джигита, я захотел сделать музыкальную приключенческую комедию с ним в одной из ролей и попросил написать сценарий, на мой взгляд, величайших сценаристов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Снимался фильм по заказу творческого объединения «Экран», которое возглавлял Борис Михайлович Хесин. И в результате гигантской работы я привожу из Баку, чтобы сдать худсовету, картину на двух пленках — звук отдельно от изображения, склеенного из кусочков. Качество невысокое, но зато можно вносить поправки. Худсовет смотрит — и, вы представляете, ни одного замечания, ни одной поправки. Мне говорят: «Гений! Феллини!» Я возвращаюсь в Баку на студию делать копию и через некоторое время снова приезжаю в Москву, чтобы уже чисто формально сдать фильм. И вижу, что снова сидит полный зал. Не будучи человеком наивным, я тем не менее подумал: им так понравилось, что они хотят насладиться еще раз. И вдруг те же люди, которые так меня хвалили, говорят: «Позор! Пленку уничтожить! Фильм смыть! Автора расстрелять!» С худсовета я выскочил как ошпаренный, мягко говоря, со странным ощущением. За мной выбегает куратор картины со словами: «Ты разве не знаешь? Боря Хесин был в ЦК партии и ему под расписку дали закрытое постановление ЦК КПСС и КГБ СССР о запрете карате. Поскольку в фильме есть карате, но сказать этого они не могут, они говорят: «Фильм низкого художественного качества»». И посоветовал мне пойти в главную редакцию кинопрограмм, где на полку кладутся фильмы и где сидит суровая женщина, решающая судьбы картин. Я представляю себе монстра, у которого руки по локоть в кинематографической крови, решительно настроенный вхожу в кабинет и вижу очаровательную женщину лет пятидесяти. Улыбаясь, она говорит: «Садитесь, пожалуйста». Я сажусь. «Как мне нравится ваша картина»,— продолжает она. Я понимаю, что это наживка и дальше последует: «Но, к сожалению, вас придется арестовать». Я говорю: «А карате?» Она удивляется: «Какое карате? Нет никакого карате. Вы же сами сказали в интервью, что это — национальная борьба гюлеш. Мы переозвучим одну фразу. Вместо слов: «Я тебя убью» — напишем: «Я тебя не люблю»».

Нина Александровна оказалась замечательным интеллигентным человеком. Несколько дней я приходил к ней в главную редакцию кинопрограмм и сидел у нее в тот момент, когда вошел Гольдин с письмом Добрынина. Поскольку она прониклась ко мне симпатией и поскольку никакого другого режиссера под рукой в это время не было, она стала водить меня с собой по совещаниям. И я увидел: гигантская машина, которая казалась выстроенной идеально от забора до Останкинской телебашни, вдруг стала расползаться, как кисель. На высочайших совещаниях никто не понимал, как проводить телемост.

Есть такой синдром — синдром Дика Сэнда, пятнадцатилетнего капитана. Когда какой-то человек неожиданно берет на себя инициативу, и все с удовольствием ему эту инициативу отдают. Я был в тот момент не пятнадцатилетним капитаном, а почти сорокалетним режиссером. КВН воспитал во мне способность быстро соображать и быстро (что не всегда означает качественно) принимать решения. Один раз я на совещании лапку поднял: предложил смонтировать историю советско-американских отношений, чтобы занять время. Второй раз поднял: сказал, что надо пригласить молодые популярные ансамбли. У американцев — концерт и у нас — концерт. И на меня стали смотреть с надеждой.

Иосиф Гольдин обладал качеством, которого у меня не только тогда не было, но нет и сейчас: он не стеснялся звонить. С телефона-автомата мог позвонить в Кремль члену политбюро, естественно, не дозванивался, но тоном, не терпящим возражения, передавал для него информацию. Увы, он потерял интерес к этой истории ровно в тот момент, когда стало ясно, что все получается.

Решили отобрать для шоу самых лучших артистов и лучшие ансамбли, но не традиционную советскую попсу. Аллу Борисовну Пугачеву, например, сняли с самолета во Францию. Но у американцев на фестивале — 250 тысяч человек, а у нас никого. Я говорю: «Мне нужно минимум 200 самых красивых юношей и девушек из самых престижных вузов Москвы. Модно одетых, лучше в футболках и джинсах».

Мы должны выходить глубокой ночью, когда в Америке будет ранний вечер. Я прошу собрать публику в студии накануне, чтобы всю ночь с ней репетировать. А что репетировать? Ничего. Только атмосферу. Всю ночь я пел, плясал, шутил с участниками в студии, заражал своей уверенностью и своим настроением.

Почти под утро закончились технические проверки. И вот мы видим на экране чуть замедленное и очень плохого качества изображение машущих нам людей, слышим доносящиеся звуки музыки. И было ощущение невероятного счастья контакта с неземной цивилизацией.

Все работало, все получилось, спелось и сплясалось. В студию не пришел ни один большой начальник, поскольку мост не шел в телеэфир. Как можно показать на нашем телевидении эту странную историю, которая неизвестно чем кончится?

Утром следующего дня мы с Иосифом, как говорится, проснулись знаменитыми. Если у нас в прессе прошло небольшое сообщение о телемосте, то в Америке он стал сенсацией. И посол США в СССР Артур Хартман устроил в Спасо-Хаусе прием в нашу честь. Я никогда не был до того в американском посольстве. Да что я! Моя мама, профессор, автор учебников преподавания английского языка в азербайджанской школе, никогда даже не говорила с носителем английского! И вся ее кафедра обучала английскому, как какому-то древнему языку. Я в ужасе спрашиваю Иосифа: «А что нужно надевать в посольство?» — «Там написано casual. Надень самое лучшее, но не надо галстука». Что было у меня лучшее? Я нацепил свои лучшие джинсы, малазийский джинсовый пиджак, но другого оттенка, и свою самую красивую ярко-красную рубашку-апаш, воротник которой гордо выставил наружу. И пошел на прием в посольство. Американцы не госпитализировали меня только потому, что решили, что я такой современный эксцентричный художник, типа советский Энди Уорхол.

В то время совсем не было явления под модным сегодня названием «пиар». Мы проснулись знаменитыми внутри телевидения и в американском масштабе. Да мы и не были тщеславными. Тогда вообще тщеславными быть по собственной инициативе не поощрялось. Героев назначали или поднимали, как Стаханова. Приказа о нашей раскрутке не было. Мы работали не за славу и не за деньги. Хотя кое-какие деньги были. У меня сохранился квиток — я получил за телемост 60 рублей.

Первый телемост был техническим прорывом. Кроме того, он пробивал брешь в этих незыблемых пирамидах Хеопса: впервые в истории «Останкино» в телецентр пускали по списку, потому что не успели заказать пропуска. И под нашу ответственность на телевидение шли и шли студенты. Чтобы 200 человек свободно пропустили — такое представить было невозможно! Мы имели не то что карт-бланш, а суперкарт-бланш, который отняли на следующий день. И снова тыква.

Это были первые эксперименты, первые опыты связи: мы видим их, они — нас, и мы понимаем, что мы все — люди. Гольдин и я оказались в этой истории только потому, что готовился телемост быстро, импровизационно. Если бы на подготовку отводилось хотя бы две недели, то правильные люди были бы расставлены на правильные места. Как это и произошло позднее. Поэтому идеологическим и культурным событием, вехой в истории телевидения телемосты стали во времена Владимира Познера и Фила Донахью. Конечно, Познер — Эйзенштейн космических телемостов, но братьями Люмьер были мы с Гольдиным. Хотя мы не братья и даже не французы.

Стив Возняк позвонил в Москву своему знакомому Иосифу Гольдину и предложил тому переговорить с руководителями Гостелерадио СССР на предмет проведения космического телемоста.

У одного из охранников телецентра случился сердечный приступ от увиденного.

После окончания телемоста публика, вкусившая свободы, побила стекла в нескольких машинах и устроила массовую драку.

Идеологи в Кремле решили подыграть Западу, настроенному против Советского Союза из-за войны в Афганистане.

Американцы хотели убедиться, что в СССР музыки как таковой не существует. Мы же хотели показать, до чего может довести загнивающий капитализм, пусть даже в музыке.

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить отзыв.